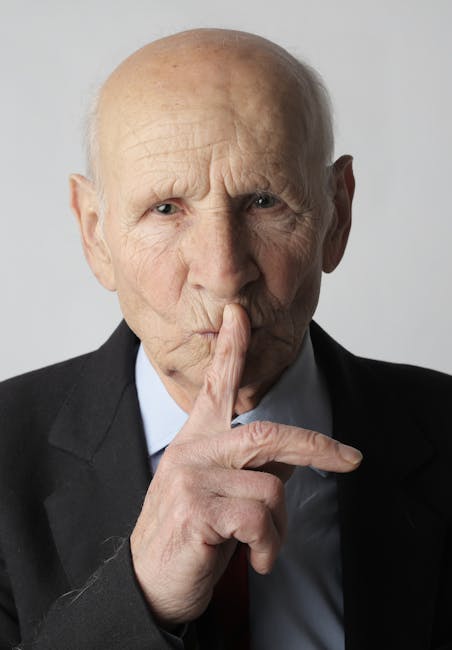

Introduzione alle innovazioni dell’esame di Stato e alla gestione del comportamento dello studente

Con l’entrata in vigore della recente riforma dell’esame di maturità, prevista dalla legge del 9 settembre 2023, si sono apportate significative modifiche alla struttura e alle modalità di valutazione del colloquio finale. Una delle questioni più discusse riguarda la possibilità di incompatibilità tra il comportamento di silenzio ostinato dello studente e la regolarità dell’esame, soprattutto alla luce delle nuove norme che intendono ridurre le «scena muta» in sede di colloquio.

Il quadro normativo e le direttive sulla validità dell’esame

Secondo la normativa vigente, si stabilisce che:

«L’esame di maturità è considerato validamente sostenuto se il candidato ha portato a termine le prove previste, inclusi colloquio orale e prove scritte».

Tuttavia, non vengono forniti dettagli esaustivi su cosa si intenda per regolare comportamento durante l’esame. La normativa evidenzia che:

«Il rifiuto deliberato di interagire con la commissione, comprese condotte come il silenzio ostinato, può compromettere la validità dell’esame».

Come si interpreta il comportamento “ostinato” durante il colloquio?

Il legislatore ha specificato che comportamenti come il silenzio sistematico e volontario sono considerati elementi di rifiuto consapevole e volontario. Si tratta di un’interpretazione che mira a distinguere tra:

- un’imprudenza o disagio momentaneo

- una ostinazione diretta a eludere la prova

In base alla normativa, si considera comportamento elusivo anche quando il candidato, pur ricevendo sollecitazioni, sceglie di restare in silenzio in modo sistematico e persistente.

Quali criteri pratici può utilizzare la commissione per valutare l’ostinazione?

La questione centrale consiste nel come dimostrare che il silenzio dello studente sia voluto e ostinato. La commissione potrebbe considerare:

- la durata del silenzio rispetto alle sollecitazioni verbali

- la ripetitività del comportamento durante il colloquio

- la mancanza di risposte anche dopo interazioni chiarificatrici

- eventuali tentativi di interazione da parte della commissione e la risposta del candidato

È importante sottolineare che la valutazione di «ostinazione» si basa su un’interpretazione soggettiva e può variare in base alla percezione delle singole commissioni.

Implicazioni giuridiche e difficoltà interpretative

Questa ambiguità interpretativa pone diversi ostacoli, soprattutto in sede legale. In una eventuale contestazione, sarà necessario documentare accuratamente il comportamento dello studente e dimostrare una volontà intenzionale di non collaborare. Tuttavia, questa operazione può risultare complessa, poiché:

- la soggettività dell’osservazione può influire sulla valutazione

- non esistono criteri univoci per distinguere tra silenzio dovuto a disagio e silenzio ostinato

Eventuali controversie saranno probabilmente risolte dal giudice amministrativo, come il TAR, che dovrà interpretare la norma sulla base del testo letterale e dei principi giuridici.

Il principio di interpretazione delle norme e le sue implicazioni

La regola fondamentale afferma che "quod lex voluit, dixit" — ciò che la legge vuole è espresso dalla legge stessa. Pertanto, fino a ulteriori chiarimenti ufficiali, le norme si interpreteranno sulla base della loro formulazione testuale, senza considerare relazioni illustrative o dossier parlamentari.

Le implicazioni pratiche sono che, nel giudizio di validità dell’esame, sarà adottata una lettura letterale, lasciando eventuali interpretazioni estensive o soggettive come questione aperta per future controversie giudiziarie.

In conclusione, il nuovo quadro normativo sull’esame di maturità mira a rendere più chiara la gestione di comportamenti di rifiuto, ma introduce anche un livello di ambiguità nell’individuare il «silenzio ostinato», con possibili ripercussioni pratiche e legali che richiederanno attenzione sia da parte delle commissioni che degli organi giudiziari.

Domande frequenti sull'esame di maturità e la gestione del silenzio ostinato

La legge specifica che il silenzio sistematico e volontario, soprattutto se si ripete nonostante le sollecitazioni, può essere considerato comportamento di rifiuto intenzionale e ostinato, distinguendolo da momentanei disagi o timidezze.

La differenza risiede principalmente nelle ripetute mancate risposte e nelle risposte alle sollecitazioni della commissione. Se lo studente resta in silenzio anche dopo interventi chiarificatori, si può presumere un comportamento ostinato.

Le commissioni considerano la durata del silenzio rispetto alle sollecitazioni verbali, la ripetitività del comportamento nel tempo, la mancanza di risposte anche dopo chiarimenti e la risposta o meno alle interazioni da parte della commissione.

Sì, ma richiede una registrazione accurata e oggettiva degli atteggiamenti dello studente, come registrazioni video o testimonianze, per dimostrare che il comportamento è volontario e ostinato, e non dovuto a disagio momentaneo.

Se il comportamento viene valutato come ostinato, può influire sulla valutazione finale, poiché viene interpretato come rifiuto consapevole di partecipare, rischiando di compromettere la validità dell’intero esame.

La decisione spetta alla commissione, che valuta il comportamento complessivo dello studente, considerando vari elementi come la consistenza del silenzio e le risposte alle sollecitazioni, anche alla luce delle norme e dei criteri soggettivi adottati.

Il principio indica che la legge deve essere interpretata sulla base del suo testo letterale, senza considerare interpretazioni estensive o non esplicitamente previste, quindi fino a spiegazioni ufficiali, il comportamento verrà giudicato secondo la formulazione normativa.

In caso di controversie, sono utilizzati strumenti come il ricorso al giudice amministrativo, come il TAR, che interpretano la normativa sulla base del testo letterale e dei principi di legalità.

Per prevenire il silenzio ostinato, le commissioni possono adottare strategie come stimolare il candidato con domande aperte, creare un ambiente rasserenante e mantenere un atteggiamento incoraggiante al fine di favorire la partecipazione attiva.

Le norme attuali si interpretano sulla base del testo letterale, ma i futuri chiarimenti ufficiali potranno fornire indicazioni più precise, contribuendo a chiarire quando un silenzio può essere considerato ostinato e come valutare tale comportamento.